浪速・商人・老舗・歴史 大阪「NOREN」百年会

かわら版《第8号》2000

水のある風景「北の大火と堂島川」

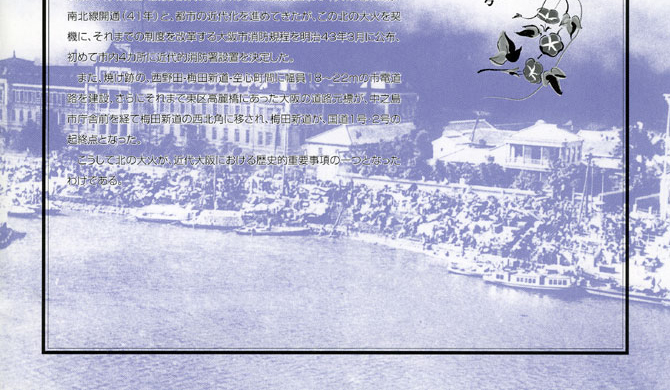

写真は、近代大阪発展史に不可欠の事項として知られる北の大火で、「水のある風景」という情緒的なタイトルで語るのは不謹慎だと叱られそうな、大災害の情景である。

明治42年7月31日未明の午前4時20分、北区空心町2丁目のメリヤス工場から出火した。天満橋から一つ北の交差点、現在の東天満2丁目の北西角である。

火は折からの東風に煽られ、激しい勢いで西に延焼、午後0時に天満堀川(現在南森町阪神高速道路下)を越え、同6時には堂島・曽根崎一円を焼きつくし、夜9時桜橋に達し、翌8月1日午前4時、現在の福島区西野田付近の水田ぎわでようやく鎮火した。その間24時間。「大阪市消防の歴史」は、「罹災地面積36万9,438坪(約122ha)、東西1,840間(4,100m)、幅員(南北)の最も広き所300間(545m)に達し…焼失戸数1万1,365戸、主なる建築物の焼失したもの、官公署11、学校8、銀行4、公社10、神社4、寺院16、巡査派出所9を算し、橋梁の焼失21に達した」と記す。

写真は、堂島川北岸に避難した人びとを、中之島側から写したもので、控訴院の背後に迫る火煙、川岸に追われた被災者、そして救援の船舶が、災害の激烈を見せてすさまじい。

明治22年に発足した大阪市は、水道創設(明治28年)、中央部下水道改良(34年)、築港大桟橋完成(36年)、市電築港線開通(36年)、市電東西線・南北線開通(41)と、都市の近代化を進めてきたが、この北の大火を契機に、それまでの制度を改革する大阪市消防規程を明治43年3月に公布、初めて市内4カ所に近代消防署設置を決定した。

また、焼け跡の、西野田ー梅田新道ー空心町間に幅員18~22mの市電道路を建設、さらにそれまで東区高麗橋にあった大阪の道路元標が、中之島市庁舎前を経て梅田新道に西北角に移され、梅田新道が国道1号・2号の起終点となった。

こうして北の大火が、近代大阪における歴史的重要項目の一つとなったわけである。

故事・ことわざに学ぶ(1)

「漁夫の利/市に虎あり/浅い川も深く渡れ」

「故事」は、昔から伝えられた興味ある話、「ことわざ」は、古くから人びとに言いならわされた教訓や風刺などの意味を、短く表現した語句で、中国の古書によるものが多い。軽い言葉遊びの要素も含んでおもしろいが、本来は、複雑で不確かな人間社会を生きぬく知恵として、時には一国の生死を分ける切り札として使われた。

漁夫の利

「漁夫の利」は、鴫が、川辺で口を開いていたどぶ貝をついばみ、どぶ貝はその瞬間殻を閉じて鴫のくちばしを固くはさんで双方離さないでいるところを、漁師が見つけて、鴫もどぶ貝も捕らえたという話である。労せずして利益を横取りにする意だが、横取り防衛の商戦の提携の意にも、平和共存の意にも使えそうである。

市に虎あり

虎は山や原野に生きる猛獣である。街にはいない。しかし、大勢の人が、街に虎がいると言えば、本当に街に虎がいると思い込んでしまうという話である。 ある人が王様に聞く。「今一人、市に虎有りと言わば、王これを信ぜんか、と。曰く、信せず、と。二人、市に虎有りと言わば、王これを信ぜんか、と。曰く、信せず、と。三人、市に虎有りと言わば、王これを信ぜんか、と。王曰く、寡人(王の自称)これを信ぜん、と」。 「いたずらに流言にまどわされるな」と言われても、説教臭くて身につかないが、「市に虎有り」と言われると、おもしろく、そしてわかる。現代に通用するところ大であろう。

浅い川も深く渡れ

文学的な言いまわしで、じんわり胸にこたえてくる一句である。芸術であれ、技術であれ、企業経営であれ、スケールの大きい仕事を成し遂げている人の底力は、晴れ舞台ではない、日常のくまぐまに、目も、心も、手足も動いているところからくるもので、やわらかく、かつ力強い。通俗的には油断大敵の意だが、「浅い川を深く」と言われてみるとその言葉は、人間世界に広く波打つように響いて、余韻ろうろうたるものがある。

大阪今昔記(1)

大阪天満宮の回録と再建~焼けたら建てます天神さん~ 大阪天満宮研究所研究員 近江 晴子

江戸時代に、大阪天満宮(以下天満宮と記す)は七度回録(火災)にあい、七度再建しております。貞享3年(1686)・享保9年(1724、妙知焼)・明和5年(1768)・安永6年(1777)・寛政4年(1792)・天保8年(1837、大塩焼)・弘化3年(1846)の七回の火災で焼けました。

中でも、享保9年の「妙知焼」は江戸時代の大坂における最大の火災で、天満宮も全焼してそれまで伝えてきた貴重な古文書類をほとんど失ってしまいました。ただ、幸いなことに、妙知焼以後の回録では天満宮の古文書は焼失を免れ、今に伝えられています。

江戸時代後期に神主(宮司)職をつとめた滋岡家七代長昌は、非常にレベルの高い文化人で、連歌をよくし、当代一流の人々とさかんに交流をしました。しかし、彼の在職中、天満宮は安永6年と寛政4年の二度に渡って焼けています。安永6年の回録後、9年目の天明6年(1786)に勅命正遷宮をやり遂げ、立派に社殿を再建しましたが、そのわずか6年後、寛政4年に再び「社頭焼亡」してしまします。ところが、また9年後の享和元年(1801)に正遷宮を斎行し、社殿を再建しています。この二度にわたる再建工事には莫大な費用がかかったことでしょう。それを成し遂げた神主滋岡長昌と社家たちの努力はたいへんなものだったでしょう。と同時に、宮の再建を支えた氏子・崇敬者である大坂町人の力を見落とすことは出来ません。

さて、七代長昌が神主職を嗣がせた二人の息子、八代芳長と九代長棟が次々に亡くなったため、未娘千枝に京の飛鳥井家から功長を婿養子に迎えて、神主としました。十代功長は若くして天満宮の神主職を嗣ぎ、しばらくは養父長昌の後見があってよかったのですが、文政13年(天保元・1830)に長昌が亡くなり、やがて天保8年の「大塩焼」に遭遇します。思えば、江戸時代に天満宮の神主職をつとめた滋岡家代々の当主のなかで、十代功長が一番大変な時期にぶつかったと言えるでしょう。大塩焼のとき、功長はまさか天満宮まで火が来るとは思っていなかったところへ、いきなり煙が来て、大騒動になりました。うち続く天保の飢饉に、大塩平八郎は救民の旗印を掲げて挙兵したものの、結果は大塩焼で大坂中が一層の不況に見舞われ、とくに被災した天満地域の受けた打撃は大きいものでした。その大不況の中、功長は8年後の弘化2年(1845)に正遷宮を斎行し、社殿を再興しました。その翌年弘化3年にまた回録。しかし、この時は本社(本殿・幣殿・拝殿)と表門は焼けずにすみました。 これ以後、天満宮は、明治18年の大洪水、明治42年の「北の大火」、昭和20年の「大阪大空襲」など、数々の災害から守られて今日に至っております。弘化2年に建てられた本社が、現在の本殿・幣殿・拝殿で、もう150年以上年月を経ています。

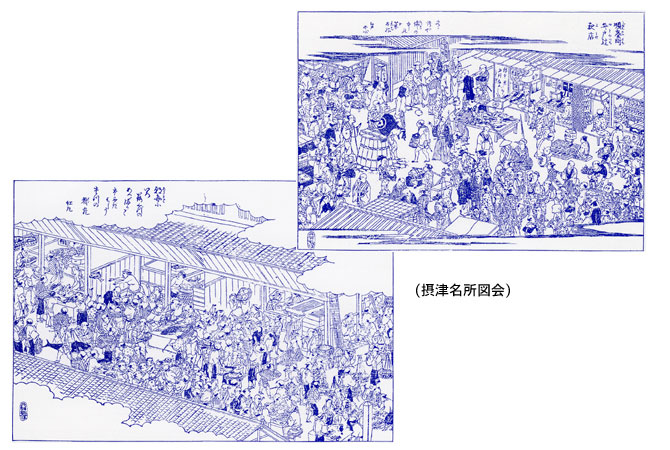

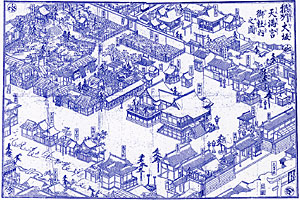

(宝暦6年~安永6年刊)滋賀 長平氏蔵

この図の社殿は滋岡家長昌が神主のときに焼失した

屋根は檜皮葺 大正13年、銅板葺に屋根替え