浪速・商人・老舗・歴史 大阪「NOREN」百年会

かわら版《第12号》2002

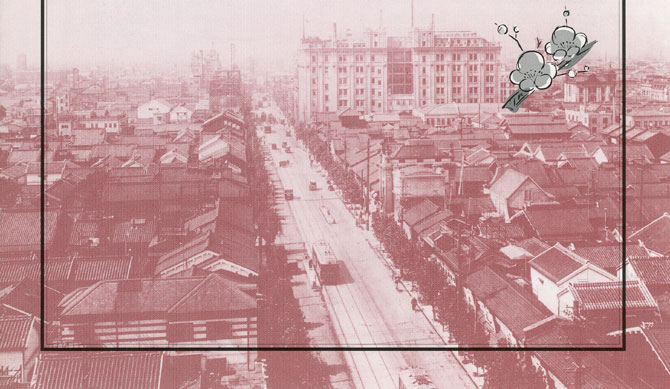

船場「堺筋」

船場には、大阪城を起点とした東西方向の”通り”と、その通りと南北に直交する”筋”が通っていた。主要道路となっていたのは”通り”で”筋”は裏道のような位置づけであった。今でこそ、キタとミナミを結ぶ幹線として大きな道が走っているが、昔は、堺筋も道が狭く、また、筋の北、大川への突き当たりには橋も架かっていなかった。

船場内(南)の筋を挙げてみると、東から箒屋町筋、板屋橋筋、八百屋町筋、堺筋、難波橋筋、中橋筋、三休橋筋、丼池筋、心斎橋筋、御堂筋、佐野屋橋筋、渡辺筋、横堀筋などの筋が南北に走っていた。

これらの中でも、最初に拡張、整備されたのが、堺筋である。明治45年(1912)、市電堺筋線開通に伴い、道幅三間(約6メートル)から十二間(約22メートル)に拡張、大正4年には、一つ西の筋にあった難波橋が壊され、北浜に新しい難波橋が架けられている。

写真は、大正時代から昭和初期にかけての堺筋とその周辺である。写真中央で威容を誇っているのは三越で、瓦屋根の木造の商家に囲まれるように建っている。以降、筋沿いには、山口銀行、野村銀行、生駒時計店など現在もその姿を見ることができる建築物が続々と建てられるとともに、道の両側には街路樹が植えられ、大阪随一の近代的街路の様相を呈していた。

しかし、この賑わいも昭和12年(1937)に完成した、二十四間道路、(約44メートル)御堂筋にその地位を奪われることとなる。

船場の言葉(2)

「アゲさん・おイモさん・おカイさん」

大阪の作家として知られる藤沢桓夫は、船場の備後町生まれである。生家は堺筋を少し西へ入ったところで、「一軒置いて西隣の屋敷風の広い構えの家は「仁丹」の初代森下博さんの店で…出来上がったばかりの「仁丹」は作業場の屋上で乾燥されるしきたりで、その日の風向きによって「仁丹」の芳香が私の家に強く流れて来たそうである」(「私の大阪」)。「・・・・そうである」というのは、藤沢桓夫が備後町で過ごしたのは4歳までで、教師を勤める父にしたがって岸和田に移り、小学1年でふたたび島之内の南区竹屋町に戻ってきた生い立ちによる。

昭和元年、藤沢桓夫は東京帝大に入り、叔父の友人の家に寄宿するが、ある日の朝食の時、桓夫は生揚げに「さん」をつけて「アゲさん」といい、その家の若い女中に大笑いされたと次のように書いている。

「東京近在の生まれの若い女中さんが大笑いするのが、私にはかえって不思議な気がした。私の生まれ育った大阪では、食べ物に敬語をつけるのが決してめずらしくない。「アゲさん」をはじめとして、「おうどん」「おもち」「おすし」「おぜんざい」など、頭に「お」をつけるのは、むしろ普通だし、イモの場合など、ご丁寧に「おイモさん」と頭と下に敬語を合計二つつける人も多い」(同上)。

「船場を語る」(昭和62年刊)によれば「おぶ」(湯)、「おひや」(冷水)、「おたま」(卵)、「おうな」(鰻)、「おだい」(大根)、「おじゃが」(じゃが芋)、「おじゅう」(重箱)、「おべん」(弁当)、「おうす」(薄茶)、「おまん」(饅頭)、「おこた」(炬燵)、「おざぶ」(座布団)など、かぞえればきりがないほど、食物や生活用具に「お」がつく例があげられているが、そういえば「おカイさん」(粥)もあった。

藤沢桓夫はこの敬語について、

「大阪人のこの食べ物を貴ぶ習慣は、物を大切にする「始末のこころ」から生まれたものであるようだ。この「始末のこころ」は、いわゆるケチンボ根性とは、ちょっと違って、物をムダにしない大阪商家の、伝統的な生活律の表れと見て間違いないだろう」と書いている。

もちろん、このような食物や生活用品に敬語をつけるのは、船場、島之内に限ったわけでもなく、その周辺の大阪町家でも普通に使われていたが、船場を中心にした大阪弁と理解するのがいかにも自然である。ド根性に属するどぎつい大阪弁が、こうした、丸みがあってやわらかな大阪弁の対極にあり、その二つの言語系列の上に大阪の文化が成立して今日を生き、これからも生き継いでゆくのだろう。

はんなりと船場(2)

船場文化の土台 「ー町内共同体ー」 大阪天満宮研究所研究員 近江 晴子

船場独特の生活文化は、どのようにして育まれてきたのでしょうか。今回は船場文化を生み出した土台、歴史的背景を探ってみたいと思います。そのために、船場道修町2丁目で薬種中買をしていた鍵屋佐右衛門(注)の場合を例にとってみましょう。

図《1》は幕末安政3年(1856)の水帳(土地台帳)をもとに作製された伏見町・道修町・平野町の町並みです。図《2》は、鍵屋佐右衛門(鍵佐)が住んでいた道修町2丁目を拡大したものです。江戸時代では、この道修町2丁目という一つの町が、「お町内」とよばれた一番小さな行政単位でした。

江戸時代後期、大坂の町には約620の町があったといわれています。それらの町は、大坂三郷(北組・南組・天満組)という三つの行政区画のいずれかに属していました。各町には、必ず町会所が設けられ町内のこと一切を管理していました。各町には町内の水帳と宗旨人別帳が置かれ、家屋敷の売買や住居者の出入りをきちんと把握していたのです。

道修町2丁目という町は見事にがっちりまとまった町内共同体でした。町の堺は、東西が堺筋から中町まで、南北が、背割下水から背割下水まで。道修町の通りに面して、向かい合う家々で一つの町を形成していました。狭い町内ですから、一軒一軒の家族構成から同居している使用人のこと、経済状態までみんなつつぬけです。

そんな中で年中行事や先祖の供養など分相応にきっちりとこなして行かなければなりません。しかも道修町1~3丁目では、多くが薬種中買商という同商売で、鍵屋佐右衛門は薬種中買仲間としての共同体にも属していました。

薬種中買仲間では、その人が家持ちであろうと借家(店)住まいであろうと薬種中買株を持っていれば区別はありませんでした。そして、鍵屋本家(道修町1丁目鍵屋利兵衛家)を頂点とする鍵屋一統とよばれる、分家、別家共同体にも属していました。そのほか、同じお寺の檀家としての付き合いもあったでしょうし、同じ氏神さんの氏子として様々な務めもありました。家の中にも外にもたくさん、人の目があり、いつも見られている生活だったといえるでしょう。

このように、江戸時代の大坂町人は、幾重にもかさなり合った共同体の構成員として生きていくわけです。武家の家と違って、商家には何の保証もありませんでしたから、当然栄枯盛衰ははげしいものでした。しかし、全体としてそういう形態の町が何百年と続いて、船場の暮らしの文化が生まれたのです。

(注)幕末の鍵屋佐右衛門(7代目)は、筆者の母方の曾祖父にあたります。